Cuando uno camina por el Museo Nacional de Historia y conoce la anécdota sobre la invasión norteamericana de 1847, no es difícil imaginar la tragedia que vivió aquella ciudad sitiada por las tropas invasoras. Hay que tener creatividad y pensar en otra ciudad de México (no la que se alcanza a ver desde las terrazas del castillo de Chapultepec o la megalópolis que se traza con mayor exactitud desde el mirador de la Torre Latinoamericana). Al sur, el ataque a Churubusco —donde se encuentra instalado el Museo Nacional de las Intervenciones, en el ex convento— y ya por los callejones de las barriadas miserables del norte las tropas que avanzan con rumbo al centro de la ciudad.

Chapultepec era la sede del Colegio Militar, estaba, al igual que Churubusco, fuera de los límites que por entonces conocía la “ciudad de los palacios”. Y es aquí donde comienza la leyenda. Se cuenta que al iniciar la invasión a la ciudad capital y sus lugares aledaños, obvio, las autoridades del colegio ordenaron la evacuación del mismo, y como nunca faltan los necios, los pendejos con iniciativa y los que se quieren hacer los héroes, una bola de chiqillos —no había “chiquillas”, para completar la frase del presidente Fox— decidieron quedarse a defender la patria. A ver, a ver. ¿Con trece años de edad y morir sin haber amado, cuando ellos tenían una vista privilegiada (porque entonces ni existía el término para medir la contaminación ambiental: Imecas y, efectivamente, se trataba de la región más transparente) y sólo un ciego o un pacheco no podía percatarse de que todo, pero todo, estaba perdido?

La Historia, pero la oficial, la que le agrada a los politiquillos en sus discursos, consigna seis nombres: Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Agustin Melgar, Vicente Suárez, Juan de la Barrera y Francisco Marquez, ay, nomás acabo de leer, así de corridito y hasta me dieron ganas de decir: “Murió por la patria”. Bueno, seguimos. Hágame usted el favor de la exageración, seis escuincles para defender un lugar que requiere, sólo para limpieza diaria, de medio centenar de personas y eso porque ahora se trata de un museo. Los soldados norteamericanos pertrechados hasta los dientes, bien comidos, con armas de verdad (no resorteras, palos y si la virgen les concedía el milagro, pues uno que otro machete), con disciplina militar, con el sueldo mensual bien puntualito y la conciencia poco tranquila, ¿qué les iba a durar un ejército improvisado con vagos, ladrones y criaturas?

¿Cuál gesta heroica la del 13 de septiembre de 1847? Un día antes, el ejército norteamericano ya había cañoneado medio castillo de Chapultepec. Por favor. Y todavía agregan que Juanito Escutia, en un arrebato de misticismo patrio, agarró la bandera y se aventó al abismo, a la zona pedregosa y llena de cactus. Ajá.

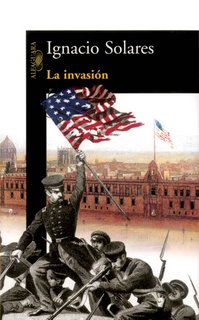

Si le gusta la historia de México, pero no la que venden en las estampitas, le sugiero para este episodio una novela bien echa, con la dignidad de un apasionado por la narración y la pericia de un historiador serio. Se llama “La invasión”, está publicada por la editorial Alfaguara y el autor responde al nombre de Ignacio Solares. No se va a arrepentir. Créame. Y si la historia le gusta sólo cuando ve las cortinillas en la televisión, pues aproveche y cuando se encamine al supermercado, o vaya a su trabajo, eche una miradita a los niños que escupen fuego, que venden chicles, a las niñas que no saben si quedarse en su casa a recibir tremendas madrizas o ir a calle para otro las golpeé y además las prostituya. Y si la mirada va más lejos, por algún recoveco verá a niños inhalando resistol, cemento o thiner y entonces verá que de nada ha servido morir por la patria.